建築3Dパースとは?

CG建築パースを作る方法とおすすめ作成ソフトビジネスコラム

- A's HOME

- 建築3Dパースとは?CG建築パースを作る方法とおすすめ作成ソフト

近年、CG技術の進化やソフトウェア・ハードウェアの性能向上により、住宅のビジュアライゼーションにおいて建築3Dパースの活用が急速に広がっています。建築3Dパースを作成する方法はいくつかあり、間取りなどの2D図面から3DCGを生成できる建築用に特化したソフトを使用する方法や、汎用的なソフトを用いて建物のモデリングを一から行う方法などが挙げられます。自身にあった方法を選ぶことで、パース作成の効率化やプレゼンテーションの効果アップにつながります。

本記事では、建築3Dパースを作成する方法やソフトウェアの選び方、おすすめのソフトについてご紹介します。

建築3Dパース(建築3Dパース図)とは?

建築3Dパースは、建築物の外観や内観(室内)、空間構成を立体的に表現した視覚的なイメージ図(CGパース)のことを指します。平面図や立面図だけでは伝わりにくいデザインやスケール感、光の当たり方、素材感などをリアルに可視化できます。

イメージの共有やデザインの確認に適しているため、設計の初期段階でお施主様へのプレゼン用として作成されることが多く、また、パンフレットやWebサイトなどの広告宣伝用としても使用されるケースがよくあります。

3Dパースを作成する「3つの方法」

建築3Dパースを作成する方法は、大きく分けると以下の3つになります。

自身で作成する場合は、3Dパース作成ソフトや3Dモデリングソフトを使用する方法がありますが、難しい場合は外注することも可能です。それぞれのメリット・デメリットをふまえて解説します。

- 3Dパース作成ソフトで作成する

- 3Dパースを自作する

- 3Dパース作成を外注(制作依頼)する

3Dパース作成ソフトで作成する

3Dパース作成ソフトとは、建築物やインテリアデザインの立体的なイメージを作成するためのソフトウェアです。平面図などの2D図面を基に3DCGで視覚化を行い、テクスチャの設定やレンダリング、レタッチを通じて、フォトリアルな建物の立体イメージを作成します。

近年、3Dパース作成機能を搭載した建築CADソフトが登場しています。これらのソフトでは、平面図などの図面と3Dパースが連動しており、図面を作成すると同時に3Dパースも自動で生成されます。設計変更があった場合でも、3Dパースを手動で修正する手間が省けるため、大変便利です。

また、3Dパース作成機能がない建築CADソフトを使用している場合でも、平面データを3Dパース対応の建築CADソフトに取り込むことで、簡単に3Dパースを作成できます。

以下では例として、3Dパース作成ソフトでパースを作成する場合の手順を説明しています。

3Dパース作成ソフトを使用する場合

3Dパース作成ソフトによって手順は異なります。ここでは、3Dパース作成機能を搭載した建築CADソフトを例に解説します。

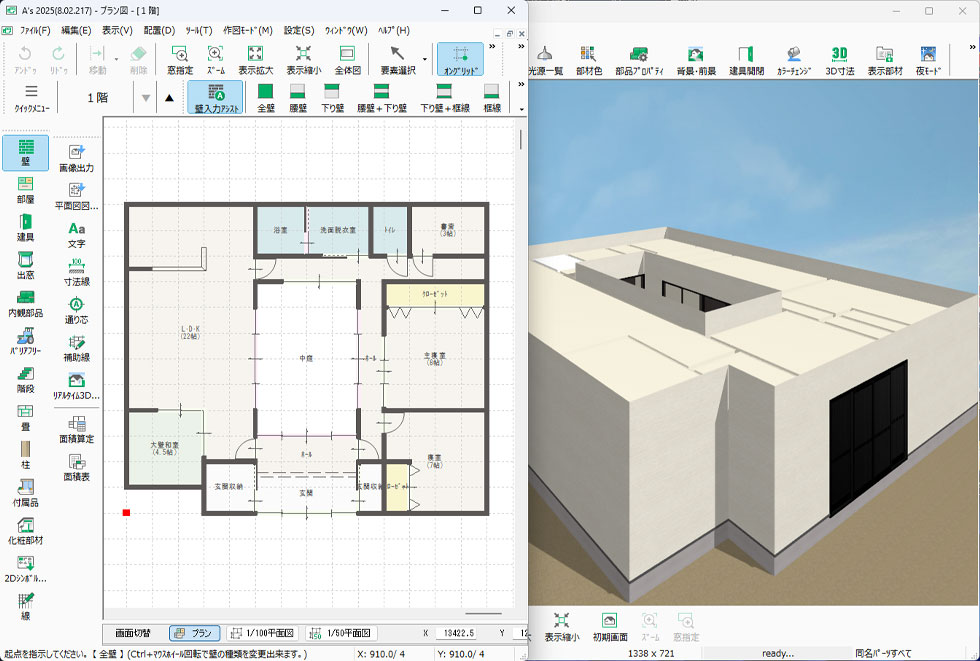

1.平面を入力

まずは、平面図を入力します。平面図は部屋の区画を入力すると壁が自動で生成され、ドアや窓などの建具も形状やサイズを確認しながら簡単に配置できます。屋根の入力は、3D表示で形状を確認しながら直感的に配置できます。入力データはすべて3次元情報を保持しているため、平面図や屋根伏図と同時に3Dパースが自動生成されます。

また、平面図の入力の際、木造住宅向けの意匠CADやプレカット生産CADと連携するためのCEDXM(シーデクセマ)形式のファイルを読み込めるソフトもあります。さらに、DXF形式やJWCADのデータ、手描きの図面を下図として利用できるものもあります。

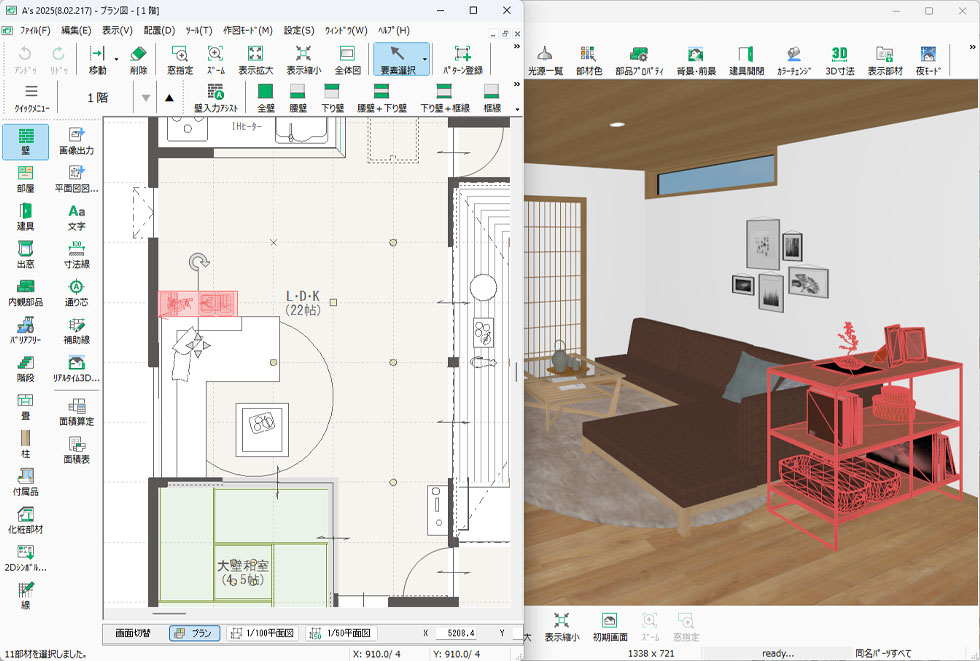

2.部品や点景を配置

平面図を入力した後は、3Dパースに彩りを添える家具や照明などの部品や、樹木・人物といった点景を配置します。高さや奥行きを考慮しながら自由に配置でき、理想の3Dパース作成をサポートします。

3Dパース作成ソフトには、豊富な部品や点景素材が搭載されていることが多く、それらを活用することで、短時間で暮らしのイメージが伝わる3Dパースを作成しやすくなります。

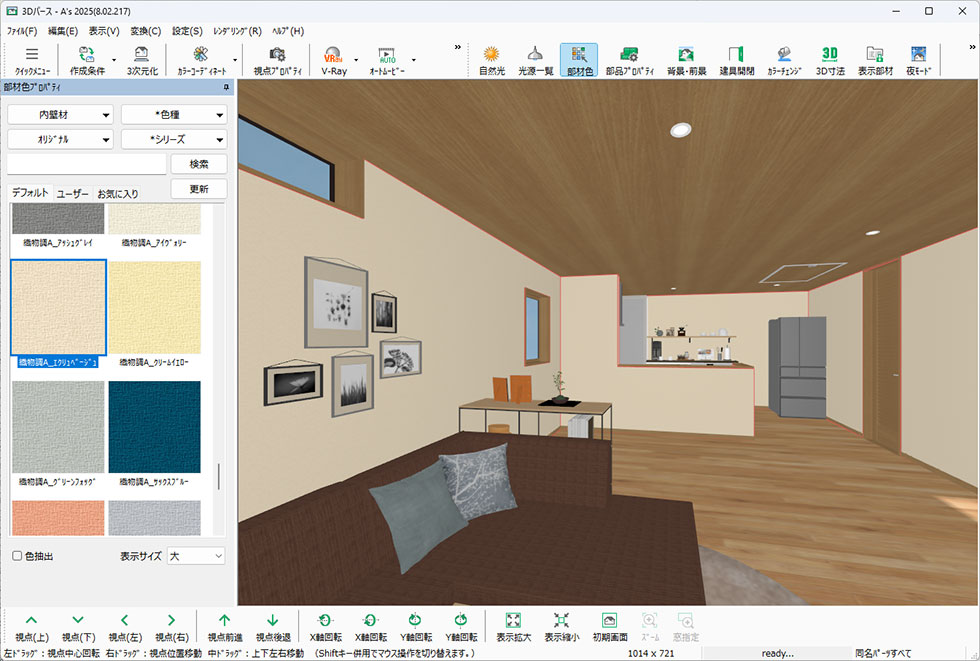

3.外壁材・屋根材・内装材などのテクスチャ素材を変更

次に、好みの外壁材・屋根材・内装材などのテクスチャ素材を3Dパースに反映していきます。3Dパース作成ソフトによっては、実際のメーカーの商品が品番とチップで搭載されており、素材を選択するだけで3Dパースに反映できるものもあります。

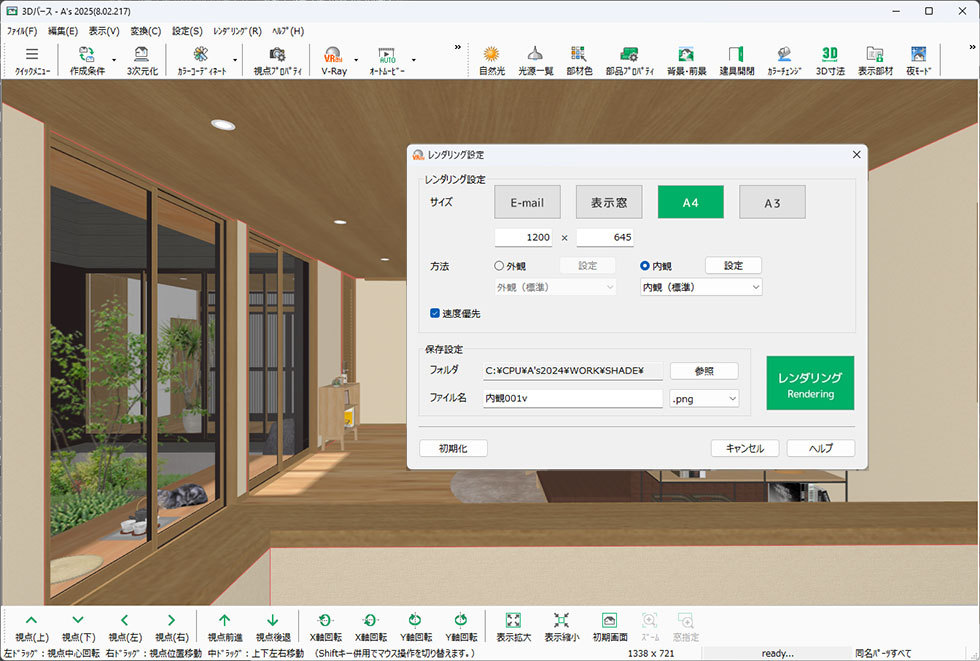

4.視点を調整しレンダリングを実行

平面図上でポイントを指示したり、3Dパース上をマウスで操作したりして、表現したい箇所に視点を合わせます。視点を決めたら、レンダリングを実行します。

レンダリングには、「レイトレーシング」や「V-Ray」など、精度や処理時間の異なる複数の方式があります。美しい3Dパースを短時間で作成するには、3Dパース作成ソフトの機能に加え、高性能なパソコンが必要です。中でも、「V-Ray」は、陰影が美しく、処理時間も速いためおすすめです。

5.完成した3Dパースを保存

レンダリングを実行後、完成した3DパースをJPGやPNG形式で保存します。3Dパースは、一般的には静止画として保存しますが、近年では建物全体をデータとして保存し、パソコンやスマートフォンで視点を自由に変更しながら閲覧できる3Dパース作成ソフトも登場しています。

※画面イメージは建築CAD「A's(エース)」の画面をサンプルにしています。

3Dパース作成ソフトを使う場合のメリット

-

図面の情報が正確に反映され、設計変更時も図面と連動して更新できる

設計図面の情報から立体形状を認識し、3Dパースを生成できるため、寸法の誤差を防ぐことができます。また、設計変更が発生した際も、図面と連携して自動更新されるため、修正作業の負担を大幅に軽減できます。

-

平面図や立面図、断面図などの2D図面と3Dパースを同時に作成・修正できる

3Dパースと2D図面が連動しているため、一方を修正すればもう一方も自動的に更新され、設計の整合性を維持しやすくなります。これにより、手入力による修正ミスを防ぎながら、設計作業を効率化できます。

-

壁紙などの素材や、窓・ドアなどの建具のパーツが揃っており、建築パースに適している

3Dパース作成機能が搭載されている多くの建築CADには、建築設計に必要な壁紙などの素材、窓・ドア・家具などの素材やパーツが揃っており、短時間でリアルな空間を構築できます。さらに、実際のメーカー素材を利用することで再現性の高いパースを作成することが可能です。

3Dパース作成ソフトを使う場合のデメリット

-

ソフトの購入費など初期投資が必要

3Dパース作成ソフトは高機能なものほど価格が高く、導入時にまとまったコストがかかります。さらに、高品質なパースを作成するためのレンダリングエンジンはオプション扱いになっている場合もあり、トータルでの投資額が大きくなることがあります。

-

ソフトを扱うための専門知識が必要

自動生成された3Dパースをそのまま使用するだけでなく、目的に合わせて調整・修正するには、ソフトの操作や編集のスキルが必要になります。特に、3Dパースを自分の考えた通りに表現するための手順や方法を理解しておくことが重要で、スムーズな作業のためには継続的な学習が必要になります。

-

多機能であるがゆえに、ソフトをフル活用できない場合がある

高度な機能が備わっているものの、全てを使いこなせるとは限らず、一部の機能しか活用できないケースもあります。結果として、業務に必要な機能だけを使うことになり、コストパフォーマンスが十分に発揮されない可能性があります。

3Dパースを自作する

建築の3Dパースを自作する場合、主に3Dモデリングソフトを使用します。図面を基に自動で3DCGを生成する3Dパース作成ソフトとは異なり、建物や家具などの3Dモデルを自ら作成する必要があるため、より多くの技術や時間を要しますが、細部までこだわった表現が可能となります。

また、3Dモデリング技術は建築分野に限らず、プロダクトデザインやゲーム、CG制作など他の分野にも応用できるため、汎用性の高いスキルを習得したい方にもおすすめです。

必要なスキルとツール

3Dモデリングソフトを活用するには、3Dモデリング、マテリアル設定、ライティングなどのCG制作スキルが求められます。さらに、リアルなパースを作成するためには、実際の建材や壁紙の質感を忠実に再現することが理想です。

また、完成した3Dモデルを美しく仕上げるには、レンダリング技術や画像編集スキルも重要です。レンダリングによって光の表現や質感のリアリティが決まり、最終的な仕上げとして画像編集を行うことで、より高品質な建築パースを作成できます。

基本的には3Dモデリングソフトを使用しますが、フォトリアルな仕上がりを求める場合は、専用のレンダリングエンジンを活用することが一般的です。また、3Dモデリングソフトに標準搭載されているマテリアルや照明設定だけでは表現が不十分な場合、マテリアル作成ソフトやライティングツールを追加導入することで、より精密でリアルなビジュアライゼーションが可能になります。

自作のメリット

-

外注費などのコスト削減

自社で3Dパースを作成することで、外注費を削減でき、制作コストを抑えることが可能になります。また、修正や変更にも柔軟に対応できるため、時間と費用の両面で効率化が図れます。

-

デザインの自由度が高まる

自分でモデリングから行うことで、細部までこだわった3Dパースを作成でき、イメージ通りの表現が可能になります。特に、建築設計やインテリアデザインでは、自由な発想をダイレクトに形にすることができます。

-

どの分野でも汎用的にスキルを活かせる

3Dモデリングのスキルは、建築・インテリア・ゲーム・映像制作・プロダクトデザインなど幅広い分野で応用可能です。一度習得すれば、さまざまな業界で活躍できる強みとなります。

自作のデメリット

-

学習コストが非常に高い

3Dモデリングソフトは機能が多岐にわたり、操作を習得するまでに時間と労力がかかります。特に、フォトリアルな表現を実現するためには、モデリングだけでなくマテリアル設定やライティング、レンダリングなどの幅広い知識が必要になります。

-

制作にかかる時間や負担が大きい

自分でゼロからモデリングを行う場合、作業量が多く、完成までに相当な時間がかかることがあります。特に複雑なデザインや高精度なビジュアライゼーションを求める場合、細部の調整やレンダリング処理に膨大な時間を要することもあります。

-

クオリティが担当者のスキルレベルに左右される

3Dパースの完成度は、モデリングやマテリアル設定、ライティングなどの技術力に大きく依存します。熟練した技術がなければ、リアリティのある表現が難しく、意図したデザインを正確に再現できない可能性があります。

3Dパース作成を外注(制作依頼)する

3Dパースの作成を外注する際は、外注先にこちらの要望や思いを伝達する力やコミュニケーション能力が重要になります。外注では、費用・納期・修正回数などが事前に決められているケースが多いため、柔軟な修正対応が難しくなることがあります。そのため、最終的なイメージの確認として3Dパースを外注するなど、コストを抑える工夫が求められます。

また、外注先によっては仕上がりの雰囲気がイメージと異なったり、クオリティに満足できなかったりする場合もあるため、業者選びも慎重に行う必要があります。事前に過去の制作実績を確認し、自分の求めるパースの雰囲気やクオリティと合致しているかをチェックすることで、外注後のトラブルを防ぎ、スムーズな進行が可能になります。

外注先を見つけるときの注意点

建築3Dパースの制作を外注する際は、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。

まず、自社のデザインイメージに合ったパースを作成できる業者を選びましょう。業者ごとに得意なテイストが異なるため、過去の制作実績を確認し、希望するクオリティに対応できるかを見極めることが大切です。

次に、コストや納期の確認も欠かせません。制作内容によって価格は異なり、納期が長くなることもあるため、事前にスケジュールを調整し、プロジェクトの進行に支障が出ないようにしましょう。

また、必要な資料や修正対応の条件も確認しておく必要があります。図面やイメージ写真の提供範囲を把握し、修正回数に制限がある場合は追加費用の有無もチェックしておくと安心です。

外注(制作依頼)のメリット

-

高いクオリティでの仕上がりが期待できる

専門の制作会社やCGデザイナーに依頼することで、細部まで作り込まれたリアルな建築3Dパースが得られます。照明や質感の表現にもこだわることができ、完成度の高いビジュアルを実現できます。

-

パース作成の時間を別の作業に充てられる

外注することで、社内の設計者やデザイナーは企画や設計業務に集中でき、業務の効率化が図れます。特に短納期の場合やリソースが限られている場合などは、作業負担の軽減につながります。

-

ニーズに応じた多彩な表現が可能(リアル、手描き風など)

外注先によっては、フォトリアルなCGだけでなく、手描き風やスケッチ調などの表現スタイルも選択可能です。プレゼンテーションの目的やクライアントの好みに応じて、最適なビジュアルを作成できます。

外注(制作依頼)のデメリット

-

コストがかかる

外注する場合、自社で作成するよりも費用がかかり、依頼内容やクオリティによっては高額になることもあります。特に、短納期の対応や追加の修正が発生すると、さらにコストが増加する可能性があります。

-

修正や調整に時間を要する

一度納品されたデータを修正する場合、外部とのやり取りが発生するため、自社で作業するよりも時間がかかることがあります。細かい調整が必要な場合、追加の修正依頼を重ねることでスケジュールが遅れるリスクもあります。

-

イメージ通りに仕上がらない場合がある

依頼時の説明が十分でなかったり、業者の解釈が異なったりすると、完成した3Dパースがイメージと異なる仕上がりになることがあります。そのため、細かい要望を事前に明確に伝え、修正のルールを確認しておくことが重要です。

3Dパース作成ソフトの選び方

使用目的・用途で選ぶ

3Dパース作成ソフトは、使用目的や用途に応じて選ぶことが重要です。例えば、お施主様へのプレゼンで頻繁に修正が発生する場合は、レンダリングスピードが速いものを選ぶと作業効率が向上します。また、静止画だけでなく動画を作成したい場合は、アニメーションやウォークスルー機能に対応しているソフトを選ぶとよいでしょう。

操作性・サポート体制で選ぶ

ソフトの操作が直感的で扱いやすいか、また使用中にわからないことがあった際やトラブルが発生した際に解決できるなど、十分なサポート体制が整っているかも重要なポイントです。特に、初心者や導入後すぐに運用したい場合は、チュートリアルや操作指導などのサポートサービスが充実しているソフトを選ぶと安心です。

コスト・ハードウェア要件で選ぶ

ソフトの価格やライセンス費用、サポート料金が予算に合っているかを事前に確認しましょう。また、現在使用しているPCのスペックでスムーズに動作するかも重要です。特に、高品質なレンダリングを行う場合は高性能なグラフィックボードや十分なメモリが必要になるため、ハードウェア要件も考慮しましょう。

地場の工務店や設計事務所におすすめの

3Dパース作成ソフト「A's(エース)」

A's(エース)の概要

「A's」は、図面作成はもちろん、建築3Dパースやプレゼン資料の作成、省エネ計算、積算機能など、多彩な機能を備えた建築CADです。直感的な操作で設計業務をスムーズに進めることができ、作成した区画に部屋名を指定するだけで、壁や柱、床高などの仕上げを自動生成できます。図面の変更時には関連する図面をリアルタイムに更新し、整合性を保ちながら設計の手間を大幅に削減できます。

さらに、プレゼン機能も充実しており、美しい3Dパースの作成はもちろん、スマートフォンやWebを活用した多彩な提案手法を搭載しています。お施主様に対し、より魅力的で説得力のあるプレゼンが可能になります。

A's(エース)の特長

「A's」は、プラン入力と同時に3次元化を実行するため、一般的な3Dモデリングソフトを利用するよりも、素早く建築3Dパースを作成できるのが特長です。導入費用はかかるものの、建築パースの作成を外注する必要がなくなり、毎回のパース作成コストを削減できます。また、修正や調整も自ら行えるため、長期間の利用を考えている場合におススメのソフトです。

-

プランやデザインの修正をその場で確認できる

間取りなどのプラン変更や壁紙・床材などのテクスチャ変更を行った際もリアルタイムでパースに反映されるため、打ち合わせの場でも即座に修正・確認が可能です。

-

スマホで住宅内を自由にウォークスルー

作成した住宅プランの3DCGデータをお施主様のスマホ・タブレットで読み込み、間取りの確認やウォークスルーができるスマホアプリを提供しています。お施主様はいつでもどこでもプランを確認できるためイメージの共有に最適で、訴求力もアップできます。

-

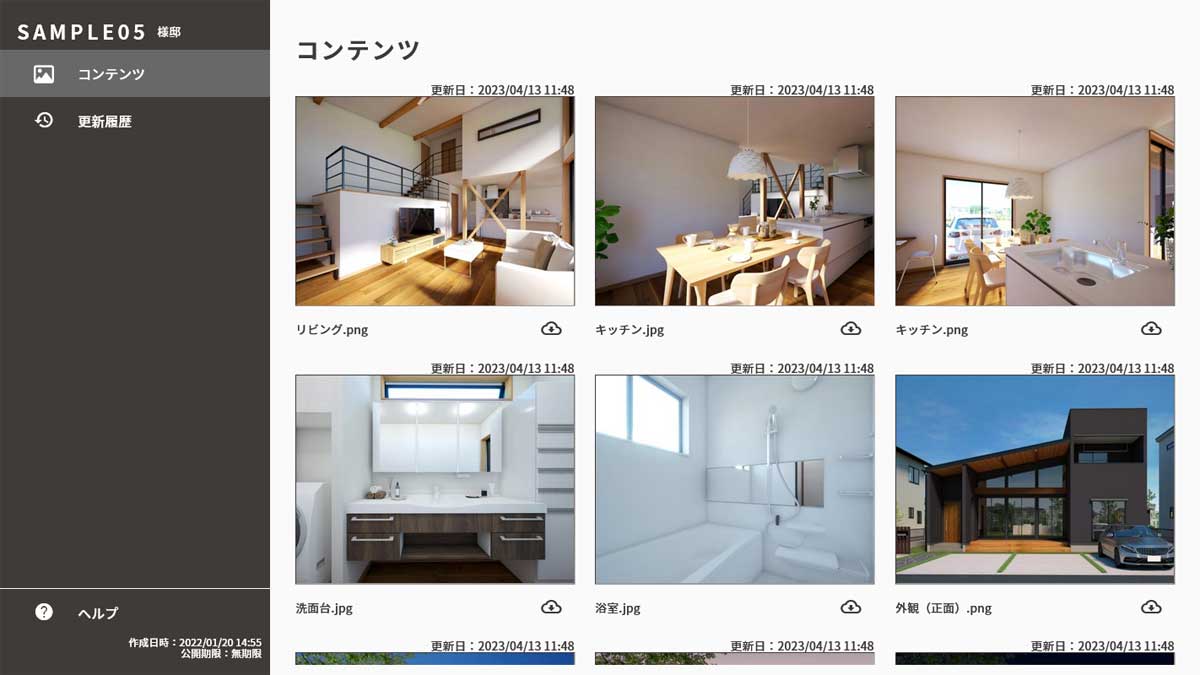

お施主様専用ページで特別感のある提案が可能

図面やパース、その他必要な書類などをまとめてお施主様に公開できる「お施主様専用ページ」を作成できます。情報共有が容易になるほか、コミュニケーションツールとしても活用でき、お施主様に特別感を与える提案に繋がります。専用ページ上では、間取りやパースをブラウザ上で表示できる「WEBプレゼンボード」の公開も可能です。

-

資産の活用と分業を後押しするデータ連携

「A's」以外のCADで作成したデータを、CEDXM形式で取り込むことができます。過去のプランデータを活用して、入力時間を短縮できるだけでなく、これまでの資産を有効に活かすことができます。また、CEDXM形式を利用することで、現在使用中のCADをそのまま活かしながら、営業と設計の業務をスムーズに分業することも可能です。

-

安心のサポート体制

マニュアルやFAQなどのサポート用コンテンツが充実しており、操作に迷った際も専門スタッフによるリモートサポートを活用して迅速に問題を解決できます。

住宅内を自由にウォークスルーできるスマホアプリ

必要書類をまとめて公開できるお施主様専用ページ